全酪新報/2022年12月1日号

購読お申込みはこちらから

「自民党酪政会、加工補給金単価の引上げ必要」――抜本的対策求める声相次ぐ

自民党酪政会は11月30日に都内で総会を開き、生産費高騰やヌレ子価格の急落など厳しさを増す酪農の現状について意見交換。生産現場の窮状を受け止めるとともに、議員からは加工原料乳生産者補給金単価の算定方式見直しや単価の引き上げ、一層の消費拡大に向けた支援策の必要性など、抜本的な対策を求める声が相次いだ。-詳細は全酪新報にてご覧ください-

お断り=本記事は12月1日号をベースにしておりますが、日々情勢が急変しており、本ホームページでは、通常の態勢を変えて本紙記事にその後の情報も加えた形で状況を掲載するなど、一部記事の重複などが生じることもあります。ご了承ください。

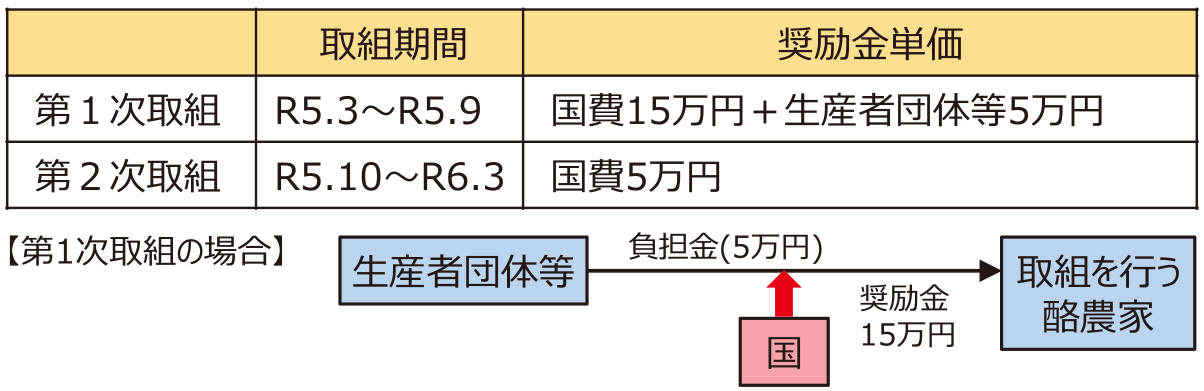

「早期リタイヤ(生産抑制)事業、計画策定・実施が要件」――3~9月、生産者団体等負担5万円が条件

生産者の行う生産抑制の取り組みを支援する「酪農経営改善緊急支援事業」(2022年度補正予算案)では、3~9月の期間は経産牛1頭当たり15万円に加え、生産者団体等の負担分5万円の計20万円の奨励金を交付される【図】。

「事業に取り組む生産者が2023年度から24年度の生乳生産抑制のための計画を策定・実施」「早期リタイアの対象は経済合理性の低い牛を各農家で選定、食肉処理場へ出荷する」の2点を要件として検討している(一部既報)。農水省牛乳乳製品課の中坪康史生乳班長は、全国酪農協会が11月17日に開いた酪農基本対策委員会の中で事業内容を説明した。

同事業では生乳需給ギャップの改善に向け一定期間の生産抑制を図る取り組みへ支援する。第1次が23年3~9月で奨励金単価は経産牛1頭当たり15万円と生産者団体等の負担分5万円、第2次が23年10月~24年3月で同5万円を交付する。

事業について中坪班長は「同事業は手上げ方式で国が割り当てるものではなく生産者団体の後押しをするもの。22年度実績の発射台は現在調整中だが、ある一定のところの生産量から23年度には何㌧抑制するという計画を提出し、24年度も生産量を23年度と同程度継続してもらうことを考えている」と説明した上で「需要を拡大すれば抑制の必要がなくなる。如何に需要を拡大していくかが酪農乳業全体の大きな課題だ」と述べた。

「年末年始は生産抑制と処理最大化に一丸で取組みを」――Jミルク内橋専務

11月からの牛乳・乳製品の値上げによる直近の影響に関して、本紙の取材(11月22日時点)に応じたJミルクの内橋政敏専務は「過去の10円値上げでは牛乳の消費が1割低下したこともあったが、現状そのような事には至ってない」と説明した。

一方、処理不可能乳発生が懸念される年末年始の需給について「消費拡大に向けて応援してくれている人々の思いも含め、あふれることにならないように生産者は生産抑制を、乳業は処理最大化含めてトラブルなく乗り切ることが重要だ。一丸となって取り組む必要がある」との考えを強調した。

また需給の安定には、生乳換算で約40万㌧ある需給ギャップの改善を図る必要性があるとして「脱脂粉乳とバターの需給バランスもあるので、極端に脱粉に合わせると家庭用バターを含むそのあたりの供給面が不安になる。廃業の進行も見つつ、足元の基盤がどうなるかも合わせて需給状況を十分注視する必要がある」と指摘。見通しについて「今の経営環境が一気に好転することは難しいと思うが、現在は入口対策も行われており、インバウンド需要も少し戻っている。全体の需給が良くなればコストに見合った乳価形成、適正な価格転嫁へ消費者の理解を得られる局面にも繋がるだろう」と述べた。

「酪政連が中央委員会、23年度酪農政策を要請」――需給改善支援など

酪政連(佐藤哲委員長)は11月30日、東京・平河町で中央委員会を開き、2023年度酪農政策・予算確保に関する要請を自民党酪政会に行った。補給金単価の適切な決定や、生乳需給改善に向けた支援や生産資材高騰支援の継続、国産粗飼料増産対策等8項目を重点に要請した。

冒頭、佐藤委員長は「困窮する生産現場を踏まえ、先生方に本当にご苦労いただき、9月に購入粗飼料への支援という形で酪農家に対して都府県経産牛1頭当たり1万円、北海道同7200円交付する事業を措置いただいた。しかし依然酪農は非常に厳しい状況にある。酪政連としても一生懸命要請活動を行って先生方に対策を立てていただき、来年も全国の酪農家が経営継続できるよう活動していく」と活動方針を示した。

2023年度酪農関連対策では▽酪農家が経営意欲を持てる加工原料乳生産者補給金単価の適切な設定▽生産者の生産抑制等の取り組みを踏まえた生乳需給改善に向けた支援▽自給粗飼料増産対策▽酪農ヘルパー確保対策▽親元就農支援対策の拡充・継続▽鳥獣害対策▽牛乳・乳製品の需要拡大対策――等を要請する。

「牧場で輝く家畜の命」連載⑲瀧見明花里さんの写真エッセイ

「牧場で輝く家畜の命」連載⑲瀧見明花里さんの写真エッセイ

村上牧場レプレラ(北海道せたな町)のブラウンスイス名前は「ダイズ」

リラックスモードの「ダイズ」

9月号に登場したダイズちゃんが生まれてから3カ月。久しぶりに牧場を訪れて再会を果たすと、以前よりかなり大きくなっていたダイズちゃん。お部屋の中で元気に飛び跳ねて、ヤンチャっぷりを披露してくれました。前回より少し人に慣れた様子で、自ら顔を伸ばしてお鼻を近づけてくれるようになりました。やっぱり触られるのは得意ではないようで、私が手を伸ばすと気まぐれで奥に逃げていってしまいます。

朝のミルクを飲み終わって、リラックスモードで座っているダイズちゃん。その隣に1頭分ほど距離をとって、しれっと座る私。生まれた時以来の、柵なしでのご対面です。最初は警戒の眼差しを感じましたが、少しすると横目で私を監視しながらも、反芻をしてくつろいでくれました。ちょっとずつ距離を詰めて、フカフカのお腹にタッチ。暖かい温もりを感じます。静まり返った牛舎で、ウトウトし始める1頭と1人。寒さを忘れて、まったりタイムを過ごしました。(全酪新報では毎月1日号に掲載しています)

プロフィール

瀧見明花里(AKAPPLE)

農業に触れるためニュージーランドへ1年3ヶ月渡航。2017年より独立。『「いただきます」を世界共通語へ』をコンセプトに、牛、豚、鶏をはじめとする家畜動物を撮影、発表。家畜の命について考えるきっかけを届けている。

※写真の無断使用はご遠慮下さい