全酪新報/2025年1月20日号

購読お申込みはこちらから

「25年度酪農経営支援総合対策、酪農生産基盤維持・強化へ今年度と同額措置」――関連対策としてランピースキン病対策も

昨年12月25日に決定した25年度の畜産・酪農関連対策(ALIC事業)では、酪農生産基盤維持・強化を図る「酪農経営支援総合対策事業」に今年度と同額の45億6600万円を措置。今年度の内容から大きな変更はない。このほかの関連対策では、ランピースキン病のまん延防止に向けた自主淘汰に掛かる再導入の支援を新規メニューとして位置付けた。-詳細は全酪新報にてご覧ください-

お断り=本記事は1月20日号をベースにしておりますが、日々情勢が急変しており、本ホームページでは、通常の態勢を変えて本紙記事にその後の情報も加えた形で状況を掲載するなど、一部記事の重複などが生じることもあります。ご了承ください。

「ドイツで口蹄疫 乳製品等輸入一時停止へ」

ドイツ北東部のブランデンブルク州の農場の水牛からこのほど、口蹄疫の発生が確認された。1988年以来、37年ぶり。首都ベルリンを地理的にとり囲む州であり、EU域内では感染拡大への警戒が高まっている。

ドイツ家畜衛生当局から国際獣疫事務局(WOAH)への通報を受け、日本の農水省は1月14日までに、ドイツ産偶蹄類由来の製品等の輸入を一時停止した。乳製品は口蹄疫ウイルスを不活化する処理(加熱等)がなされたことを確認されたものは除く。ドイツからの輸入は、直近では乳製品や牛精液(アンプル)が主で、22年実績では乳製品が3万3452㌧、牛精液は1万9087本。生体の牛等は他の悪性疾病を考慮して従前より輸入を停止している。

「日本の畜産ネットワークが江藤拓農相を表敬訪問、自給飼料等めぐり意見交換」

日本の畜産ネットワーク(事務局=中央畜産会)は1月10日、昨年11月に農林水産大臣に就任した江藤拓農相を表敬訪問。全国各地で相次いで感染が確認されている高病原性鳥インフルエンザへの対応、自給飼料生産の重要性等について意見交換した。日本酪農政治連盟の柴田輝男委員長をはじめ、畜産関係団体代表など、7団体、14名が出席した。

意見交換で江藤農相は、現在感染が急拡大している高病原性鳥インフルエンザについて触れ、農水省としても防疫措置に全力で当たっていく姿勢を強調するとともに、生産現場にも早期通報の徹底を求めた。

一方で、補正予算等で措置された自給飼料生産を支援する施策など、畜産・酪農関連事業の積極的な活用についても呼びかけた。

7団体、14名の関係団体の代表らが出席した

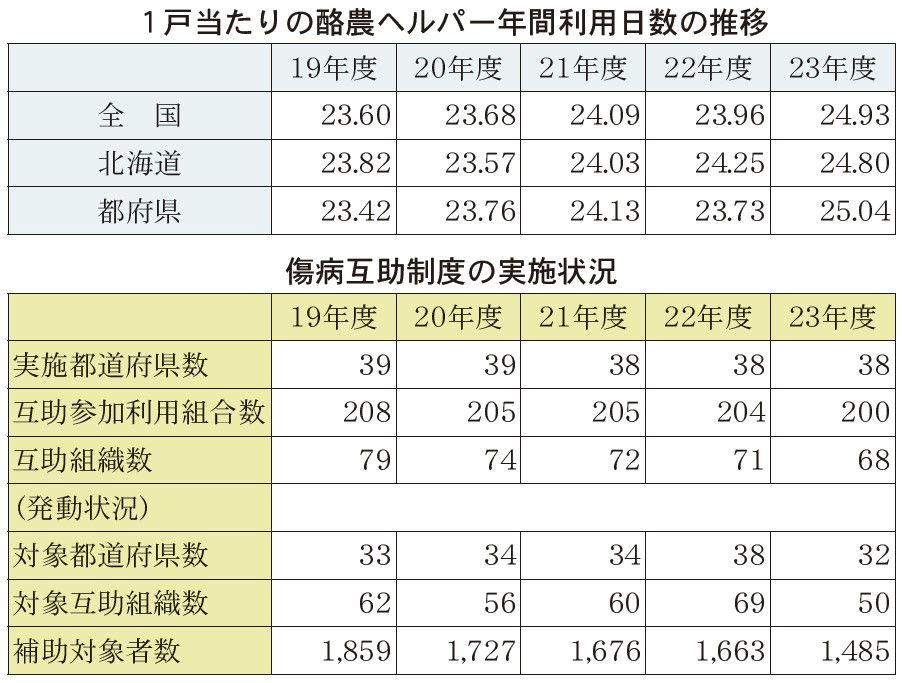

「平均利用日数0.97日増加、要員数減少 確保が依然課題」――酪農ヘルパー利用実態調査

酪農ヘルパー全国協会はこのほど、24年8月1日現在の酪農ヘルパー利用実態調査(速報値)を取りまとめた。23年度における全国の利用農家1戸当たりの年間平均利用日数は24.93日で前年度比0.97日増。利用日数は年々増加傾向で推移する一方、要員数は減少傾向にあり、要員確保及び定着化が依然課題となっている。

利用農家1戸当たりの酪農ヘルパー平均利用日数を地域別に見ると、北海道は24.80日で0.55日増。一方、都府県は25.04日で1.31日増。

また、24年8月現在の全国の酪農ヘルパー利用組合数は257組合で前年同期より2組合減。うち、北海道は1組合減の85組合。都府県は1組合減の172組合だった。

全国の利用組合への参加状況を見ると、利用組合の活動エリア内で営農している酪農家は1万163戸、1利用組合当たり40.3戸で利用組合エリアカバー率は85.4%(前年比0.3%増)。このうち、利用組合参加戸数は8291戸、1利用組合当たり32.9戸で、利用組合参加率は81.6%(0.9%減)だった。

地域別に見ると、北海道における利用組合の活動エリア内にある戸数は4645戸で1利用組合当たり54.6戸(カバー率89.8%)。うち利用組合参加戸数は4120戸で、1利用組合当たり48.5戸(参加率88.7%)。

一方、都府県は5518戸で1利用組合当たり33.0戸(カバー率82.0%)。利用組合参加戸数は4171戸で1利用組合当たり25.0戸(参加率75.6%)。

また、23年度の酪農ヘルパーの利用状況を見ると、実利用農家戸数は全国で7039戸、554戸減(前年度比7.3%減)。このうち、北海道は3266戸で184戸減(5.3%減)。都府県は3773戸で370戸減(8.9%減)。離農の進行もあり、年々利用農家戸数は減少が進んでいる状況で、都府県においては4千戸を下回った。

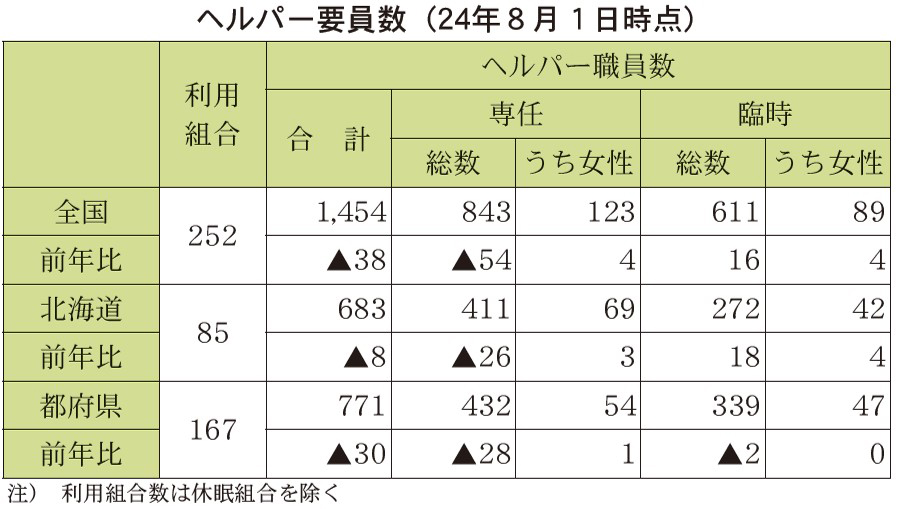

専任54人減 臨時は16人増

病気や事故など傷病時利用の互助組織には、23年度末時点で38都道府県の200組合が参加して68の互助組織があり、前年度から3組織減。23年度は1485人が互助制度の対象となり、178人減少した。

ヘルパー要員数(24年8月1日時点)については、全国で1454人で前年度比38人減。内訳は、専任ヘルパー843人(54人減)でうち女性のヘルパーは123人(4人増)。臨時ヘルパー611人(16人増)で、女性のヘルパーは89人(4名増)。

地域別では、北海道が683人(8人減)で、うち専任ヘルパーは411人(うち女性69名)で26人減。臨時ヘルパーは272人(うち女性42人)で18人増。都府県は771人(30人減)で、このうち専任ヘルパーは432人(うち女性54人)で28人減。臨時ヘルパーは339人(うち女性47人)で2人減。

「今年こそ打開、明るい年へ」――全国酪農協会・砂金甚太郎会長が抱負

新型コロナ禍以降、生産現場では、厳しい経営を強いられてきた。2025年こそは酪農家にとって打開の年、明るい年になることを期待しつつ、今後の日本酪農の維持・発展に向けて、全国酪農協会の砂金甚太郎会長に抱負を聞いた。

能登半島地震で明けた昨年は、農業・農地の復興途上に豪雨災害もあり、被災された多くの方に改めてお見舞い申し上げたい。

昨年11月には国内で初めてランピースキン病の発生が確認された。全力で対応されている関係者に敬意を表するとともに、一刻も早い収束を願う。

生産コスト高騰と副産物価格の低迷により、全国の酪農家は苦しい経営状況が続き、離農が加速。年末には指定団体出荷戸数がついに1万戸を割り、生乳生産基盤が危機的事態にあり、国の政策的な支援が必要な状況にある。日本の酪農、農地を維持していく上では、やはり各地の家族経営の酪農家を守っていくことが大切だと声を上げていかなければならない。

酪農はひとりで生産から販売までできない。

今こそ、国・酪農団体・乳業・生産者・消費者が手を取り合い、未来に引き継いでいけるよう行動する時だ。

昨年5月、食料・農業・農村基本法の改正法が成立。今年3月の新たな食料・農業・農村基本計画、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針策定に向け、議論が収れんしつつある。少子高齢化の加速、異常気象や想定を超えた自然災害、不安定な国際情勢など、酪農・農業を取り巻く環境はこれまでとは大きく異なっており、食料安全保障確立の観点からも、我々酪農家が果たす役割は今後ますます重要になる。

2025年は協会としても、引き続き全酪連などとの関連団体と一丸となって酪農家を支えていくとともに、酪政連を通じて政府与党への要請活動に取り組むこととしている。

最後に、全国の酪農家の皆様にとって明るい1年になるよう、役職員一同頑張っていく。

砂金会長