全酪新報/2025年2月20日号

購読お申込みはこちらから

「生産基盤守る政策展開を、現行酪肉近の生乳生産目標数量の維持必要」――酪肉近策定へ意見聴取

自民党は2月12日、党本部で畜産・酪農対策委員会(簗和生委員長)を開き、次期酪肉近策定をめぐり関係団体から意見を聴取。生産基盤維持・強化への支援を求める声が相次いだ。一方で議員からは、将来のために生産現場の意欲向上の観点から現行酪肉近の生乳生産目標数量780万㌧を維持すること、需給調整を国が主導する形で進めていくべきとの意見が上がった。-詳細は全酪新報にてご覧ください-

12日に開かれた畜酪委

お断り=本記事は2月20日号をベースにしておりますが、日々情勢が急変しており、本ホームページでは、通常の態勢を変えて本紙記事にその後の情報も加えた形で状況を掲載するなど、一部記事の重複などが生じることもあります。ご了承ください。

「需給や供給安定に向けて生乳取引の規律強化図る、牛乳や脱粉 需要拡大等も」――酪肉近骨子

農水省は2月18日、自民党本部で開かれた畜産・酪農対策委員会で、これまでの意見等を踏まえ取りまとめた次期酪肉近の骨子案について報告した。持続可能な酪農生産に向け、生産基盤や経営安定、飼料生産など各課題における必要な取り組みを整理するとともに、生乳需給の改善・安定へ、牛乳や脱脂粉乳、国産チーズの需要拡大、牛乳・乳製品の輸出促進などを取り組むべき課題として盛り込んだ。全体像など枠組みは1月末に示された構成案から大きな変更はない。

なお、次期酪肉近で設定する方針の5年後目標は現状の生乳生産量並み、従来通り設定する10年後目標は現行酪肉近の生産数量目標並みを目指すとしているが、具体的な数字は現在検討中。

骨子案のうち需要拡大への対応方向では、国産チーズの需要拡大によりチーズ向け乳価全体の引き上げを図るとともに、「将来にわたってできる限り多くの国産生乳を供給し続けていくためには、まずは構造的に低迷している牛乳や脱粉の需要を好転させ、次いでバターも含めた需要拡大へと順を追って取り組みを進めていくことが重要」と整理。そのほか、少子高齢化の進展を踏まえた全世代を対象とした取り組みの展開、引き続き消費者への理解醸成や訪日外国人観光客への消費拡大など、一層の需要喚起対策を講じていく必要があるとした。

また、需給調整への対応方向として、生乳集荷にあたって年間安定取引が重要であることをはじめ、そのための契約遵守、規律強化が必要だと明記。不需要期を中心とする加工仕向け先の確保・拡充のほか、関係者による在庫削減対策等を対象としたクロスコンプライアンスの導入など、国がこうした取り組みの制度化や強化に努める旨を盛り込んだ。

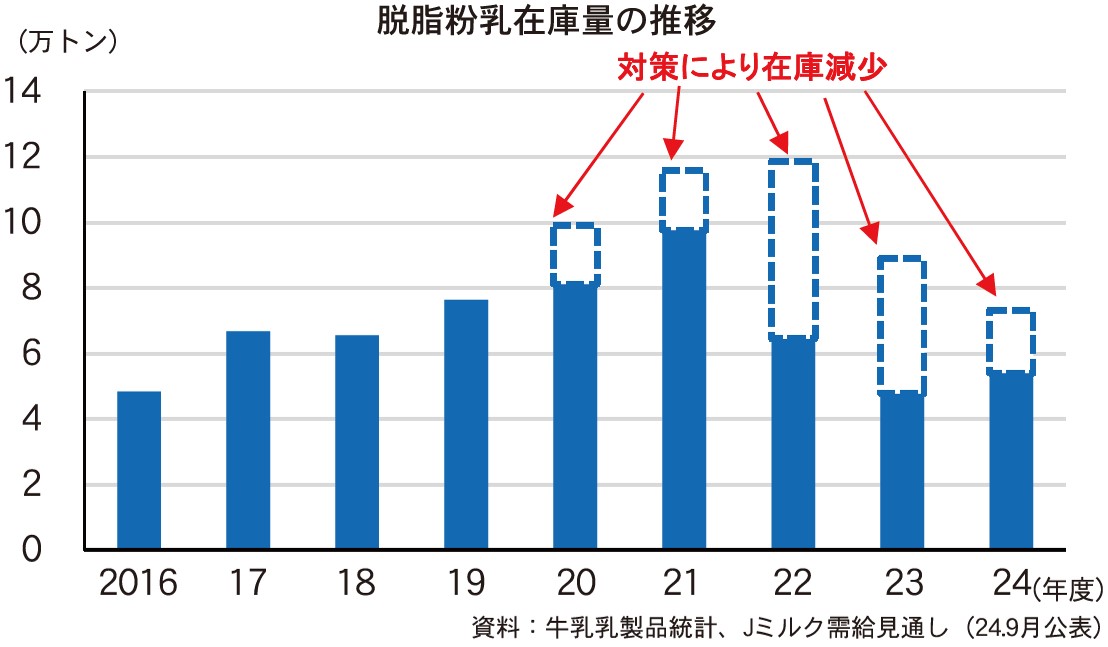

「24年度は約2万㌧処理見込む、調製品との置き換え中心」――脱粉在庫削減対策

Jミルクが2月4日に都内で開いた説明会では、脱脂粉乳の在庫削減対策(酪農乳業乳製品在庫調整特別対策事業)の24年度実績を報告。12月までに1万2787㌧を処理しており、内訳で最も多いのが調製品との置き換えで9098㌧。飼料転用は3689㌧だった【図】。24年度末までに2万100㌧を処理する見通し。

生産者と乳業者の拠出による特別対策は、22年度より実施。初年度である22年度は乳製品在庫全体で3万3654㌧(うち脱粉3万3299㌧)を処理。翌23年度は3万3384㌧(脱粉3万2867㌧)を処理。24年度は1万9千㌧を目標として設定していた。

担い手支援等には今年度末の基金残高を活用

説明会では、24年度末で終了予定だった「酪農乳業産業基盤強化特別対策事業」を、3億円弱と見込まれる今年度末の基金残高を活用し、後継者や新規就農(希望)者等に対する酪農場での研修支援など、一部事業を継続して実施すると説明した。期間は25~30年度の6年間、予算は各年度約5千万円を想定。乳業者からの基金拠出は来年度以降求めない。

同事業は乳業者の拠出により17年度から実施。継続事業は昨年10月公表の改訂版・戦略ビジョンを具体的に進めるため、Jミルクが独自に実施する「酪農乳業持続可能性強化事業」と、生産者向け事業の「酪農持続性向上支援事業」における酪農の担い手への研修支援(国内外)の2つ。

各年度ごとの予算の内訳は、基金残高を3億円と見込んだ場合、担い手候補者の研修支援に約1千万円、Jミルク実施事業に3千万円弱。残りが事業運営などに用いられる想定となっている。

このうち、担い手候補者に対する研修支援について、Jミルクは「20年度から開始し、4年間で116名を支援した。牧場の後継者12名、新規就農104名に活用いただいている。担い手確保は酪農業において特に重要な施策。担い手への支援を通じ、持続可能な酪農に貢献する事業としていきたい」としている。

Jミルクが4日に都内で開催した事業説明会

「日本酪農一丸で活動展開、生乳生産の消費拡大等必要な支援求める」――酪政連・柴田輝男委員長が25年度の活動へ抱負

令和7(2025)年度の活動方針として、日本酪農政治連盟の柴田輝男委員長は、酪農存続へ地域の事情・課題を共有し日本酪農一丸で活動する方針を強調。消費拡大や在庫対策等の課題も踏まえ、必要な支援を求めていく。本紙など酪農専門紙が2月3日、東京・代々木の酪農会館内で抱負等を聞いた。

柴田委員長は昨年の酪農情勢を振り返り、飼料価格の高止まりなど依然厳しい状況だと述べた上で「酪農は経営ごとに考え方が違い、それぞれ地域に合ったやり方を行っている。指定団体への生乳出荷者が1万戸を割ったことはとてもショックだったが、だからこそ、いま頑張っている酪農家が一層前向きに経営できるよう、北から南までそれぞれの課題や要望を聴取し、今後の政策に反映すべくオールデーリージャパンで国へ要請活動を展開していく」と話した。

25年度の活動方針については「1月の臨時総会で副委員長の定員規程を4名から5名へ拡大し、春から新体制となる。(主な要請内容について)何をメインとしていくか、よく話し合い、5月頃までにまとめ、来年度予算に向け活動したい」と考えを示した。

また、消費拡大対策や脱脂粉乳在庫など生乳需給の安定に向けた取り組みも引き続きの課題だと説明。「消費がなければ(生乳生産は)伸びていかない。在庫対応をどうしていくかも皆で真剣に検討していく必要がある」と語った。

なお、農水省が考え方を提示した、酪農関係補助事業の利用に際し、全国的な需給調整を要件化するクロスコンプライアンス導入については「酪政連として以前より強く要請してきたもの。実現すれば全国の酪農家間の公平性確保につながる」と期待を示した。

このほか政府の重点支援地方交付金等の活用についても言及。酪農関連では配合飼料への補助が多い中、一部地域では乳代や経産牛1頭当たりの支援を検討されていることもあり、県だけでなく、市町村も含めた地方自治体、地方議会への要請も有効だと話した。

その上で、柴田委員長は「1955年の酪政連発足から今年で70年を迎えた。先人たちの灯を絶やさないよう取り組んでいく。会員から会費をいただいているからには、酪農関連予算の獲得など、それ以上の仕事をして酪農家の負託に応えていきたい」と語った。

柴田委員長

「国際酪農乳業情報レポート」――第12回

持続可能性推進するDSF④ Jミルク

「業界のマテリアリティ推進へ、DSFの世界的な枠組みも活用」

Jミルクの提言(戦略ビジョン)は、2019年10月、将来世代に持続可能な酪農乳業の未来を受け渡すため、酪農乳業関係者が目指す「酪農乳業のあるべき姿」の方向性などを示すことを目的として、酪農と乳業、双方の関係者によって策定されました。

その後、新型コロナウイルス感染症をはじめとする酪農乳業を取り巻く著しい環境変化があったことから、推進が滞る状況になりました。そこで酪農乳業関係者と有識者で構成する「戦略ビジョン推進特別委員会」を中心に検証・総括を行い、内容の見直しが議論されました。

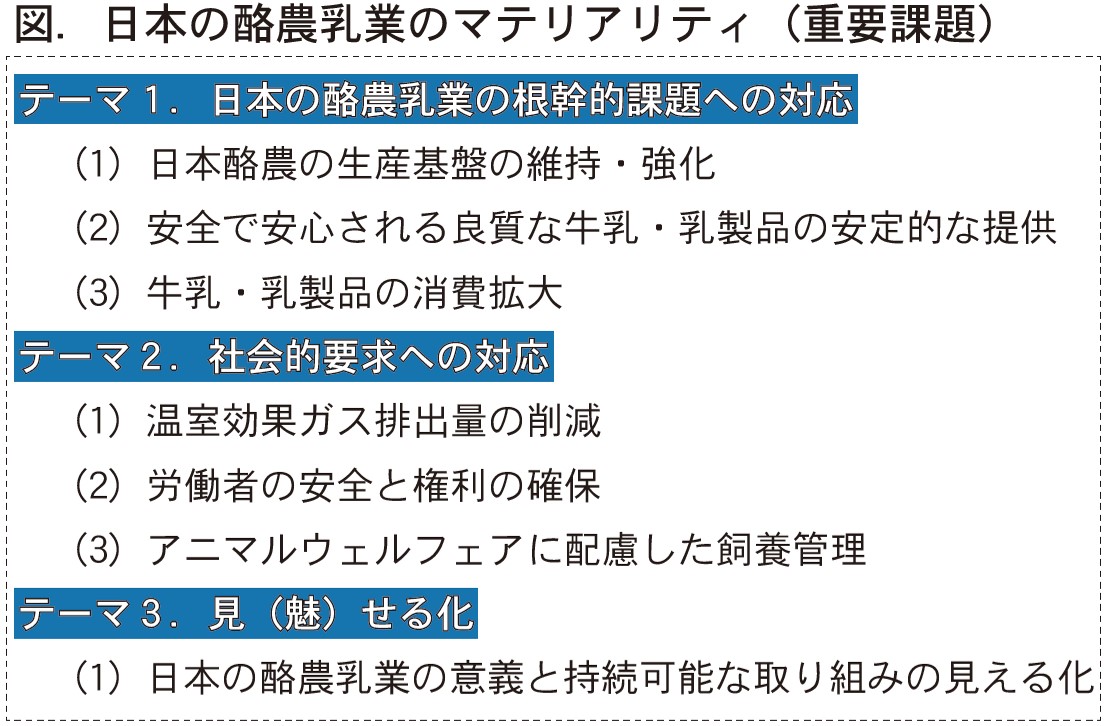

また、改訂の議論と並行して、持続可能な酪農乳業を目指す業界にとってのマテリアリティという新たな要素についても検討が行われました。Jミルクは国際組織デーリー・サステナビリティ・フレームワーク(DSF)に加盟しており、マテリアリティの設定・報告の義務があったこと、従来Jミルクで議論してきた持続可能性に関する諸課題が筋道を立てて設定されていなかったこと、そして業界外からの信頼性や共感の獲得が必要という観点が背景にありました。

マテリアリティとは、企業や組織が優先して取り組んでいく重要課題のことであり、ステークホルダー(例:従業員、投資家、取引先、消費者、行政といった企業の利害関係者)に対して、「わが社・わが組織は、このような理由から、こういった課題を重視している」と伝えるものです。

消費者や流通、行政など業界外のステークホルダーとも意見交換を重ね、110項目以上の案から最も重要度の高い3テーマ、7項目【図】を日本の酪農乳業のマテリアリティとして選定し、それらを盛り込んだ「改訂版・戦略ビジョン」を理事会で決定しました。

そして昨年10月、持続可能な酪農乳業の実現に向けて、業界全体で取り組むべきマテリアリティを盛り込んだ「改訂版・戦略ビジョン」を公表しました。今年度内に関係者への周知や説明を図り、25年度からマテリアリティに対応する具体的な目標設定などの検討を進める予定です。

このようにして設定された日本の酪農乳業のマテリアリティのうち、「社会的要求への対応」のテーマにある「温室効果ガス排出量の削減」「労働者の安全と権利の確保」「アニマルウェルフェアに配慮した飼養管理」の3つの項目は、環境に関するDSF評価項目である「温室効果ガス排出」、社会に関するDSF評価項目である「労働条件」「家畜飼養」にそれぞれ対応しており、今後、DSFの活動に連携した報告を予定しています。

一方、日本の酪農乳業のマテリアリティのうち、「日本の酪農乳業の根幹的課題への対応」のテーマにある「日本酪農の生産基盤の維持・強化」「安全で安心される良質な牛乳・乳製品の安定的な提供」「牛乳・乳製品の消費拡大」の3つの項目と、「見(魅)せる化」のテーマにある「日本の酪農乳業の意義と持続可能な取り組みの見える化」の1つの項目は、経済や社会に関するDSF評価項目にも関連すると思われますが、それとは別の日本の酪農乳業独自のマテリアリティとして進めていきます。

さて、酪農乳業のマテリアリティに対応する目標設定について、DSFは指標(目標)とその測定基準の国際的枠組みに関する議論を主導してきました。現在、DSF評価項目は11項目あり、それぞれに指標とその測定基準が設定されています(3つのDSF評価項目は酪農と乳業で別々に設定)。この手順により、ごく一部の指標については、世界規模の酪農乳業の持続可能性の取り組みに関する国際的に整合化された測定と報告を実現しています。

DSF評価項目「温室効果ガス排出」のねらいは、酪農乳業界全体で温室効果ガス排出量が定量化され、経済的に実行可能なあらゆる手段で削減されていることであり、指標とその測定基準には国際酪農連盟(IDF)が作成したライフサイクルアセスメント(環境負荷を定量的に評価する手法)が取り入れられています。

DSFは、異なる統計値を集計して代表的な平均値を得ることの重要性を認識し、報告を求める権利を留保するとしながらも、現時点では各国のDSF会員に温室効果ガス排出量のデータの報告を求めておらず、国連食糧農業機関(FAO)のGLEAMモデルを用いて算定された世界の酪農部門全体の温室効果ガス排出量(生乳1㌔あたり)を引用しています。

DSF評価項目「労働条件」のねらいは、酪農乳業界全体で労働者が安全な環境で働き、その権利が尊重され、促進されていることであり、賃金、多様性、安全衛生、労働時間、休暇、団結、訓練機会など、労働者の人権に配慮しながらも、現時点では指標とその測定基準を、現場での労働者の安全の確保のために農場・施設安全計画を作成・実施した農場数・施設数としています。

DSF評価項目「家畜飼養」のねらいは、乳用の家畜が注意深く扱われ、飢え・渇き、不快、苦痛・怪我・疾病、恐怖・苦悩がなく、通常の行動様式を発現する自由があること(5つの自由)であり、指標とその測定基準を、これまで家畜の健康状態の把握のための生乳中の体細胞数(SCC)としていましたが、2027年からバイオセキュリティとアニマルウェルフェアを重視した家畜健康福祉計画を実施した農場数に変更する予定です。

DSFでは、農場・施設安全計画や家畜健康福祉計画について、もし各国内で関連する実用的な政策や制度があれば、計画の作成を一から始めるのではなく、国内の政策や制度に従うことを勧めています。そして、マテリアリティを改善していくために、計画・実施・検証・調整という一連の行動をDSF会員に求めています。

国内では、農林水産省が、酪農家が必要な事項を入力すると生産活動で排出している温室効果ガスを算定できる「温室効果ガス簡易算定シート」について、Jミルクや指定団体等と連携しながら作成を進めています。また、一昨年、農林水産省が、「食品企業向け人権尊重の取組のための手引き」を作成し、「畜種ごとの飼養管理等に関する技術的な指針」を公表したことも、目標設定において歩調を合わせて行っていくべき事項となっています。

Jミルクでは、引き続き、日本の酪農乳業のマテリアリティの推進において、国際組織DSFと連携し、推進に役立つ最新の情報を提供してまいります。