全酪新報/2025年4月1日号

購読お申込みはこちらから

「飲用・はっ酵乳向け乳価4円値上げ、大手乳業3社と25年度乳価合意、8月1日取引分より適用」――関東生乳販連

関東生乳販連は3月31日、大手乳業メーカー3社との間で進めていた25年度の乳価交渉について、飲用向けとはっ酵乳等向け乳価を「㌔当たり4円値上げ」することで合意したことを明らかにした。8月1日取引分より適用する。23年8月1日の10円値上げ以来、2年ぶりの値上げ。今後、その他取引先乳業と同一の内容での合意を目指して交渉を進める。

お断り=本記事は4月1日号をベースにしておりますが、日々情勢が急変しており、本ホームページでは、通常の態勢を変えて本紙記事にその後の情報も加えた形で状況を掲載するなど、一部記事の重複などが生じることもあります。ご了承ください。

「新基本計画を答申、生乳をはじめとした各目標は30年度達成を目指す」――食料・農業・農村政策審議会

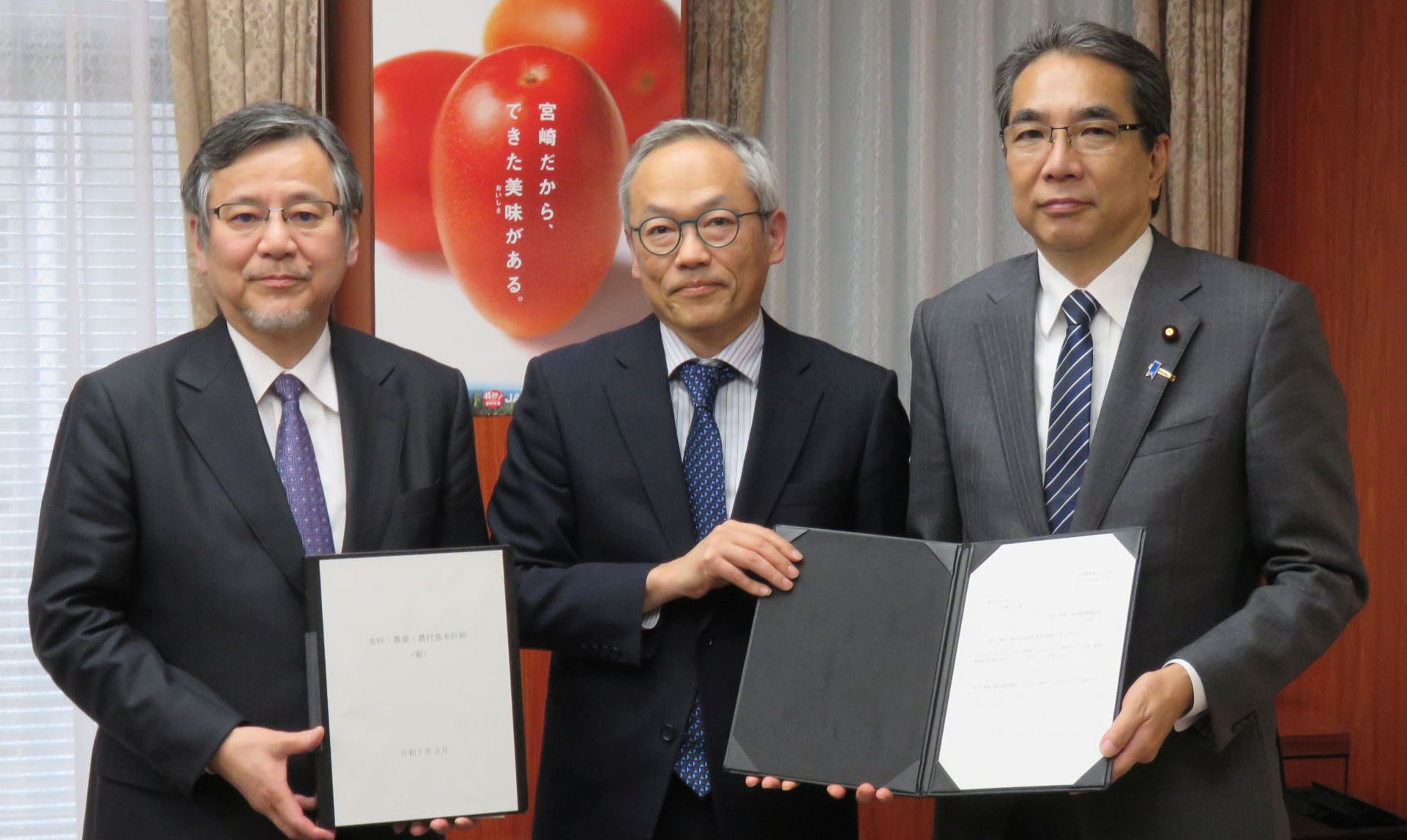

農水省の食料・農業・農村政策審議会は3月27日、新たな食料・農業・農村基本計画案を江藤拓農相へ答申した。昨年6月施行の改正基本法を踏まえた食料安全保障の確保に向け、今後5年間で集中的に農業構造転換を推し進める。30年度を目標年度に生乳をはじめとした各品目ごとの目標とKPI(重要度達成度指標)を設定した。近く閣議決定する。

30年度の食料自給率目標(カロリーベース)を45%とする新たな基本計画案は、27日に省内で開かれた食料・農業・農村政策審議会(会長=大橋弘東京大学副学長)と同企画部会(部会長=中嶋康博東京大学大学院教授)の合同会議で了承。従来までの基本計画は10年後目標としていたが、新たな基本計画では5年後目標へと見直し。今回より、進捗状況を最低でも年1回は検証する旨を記載した。

30年度の食料自給率目標は現行と同じカロリーベース45%(23年度実績38%)に加え、新たに摂取カロリーベース53%(同45%)を設定。合わせてKPIとして各品目ごとの生産量なども設定した。このうち生乳は、30年度の生産量を現行水準並み(23年度実績)の732万㌧とした。

このほか、食料安全保障の確保や食料供給等に関する施策等を記載。酪農では、関係者による飲用乳と脱粉の消費拡大への支援などを取り組むべき課題とした。

答申に先立ち、大橋会長は「初動5年間で構造転換を進める施策パッケージがまとまった。年1回は施策を検証し、5年を待たず情勢の変化に応じて改善を図ることが重要」と述べた。

また、中嶋部会長は「食料安全保障を向上させるためのKPIを設定したことで、毎年PDCAサイクルを回す仕組みが確立された」などと総括した。

会合終了後、大橋会長と中嶋部会長が江藤農相へ答申書を手渡した。江藤農相は答申を受けて「今回の基本計画の内容こそが今後の農政の方向性を明確に示すもの」と強調した。

左から中嶋部会長、大橋会長、江藤農相

「基本計画の実行性確保へ特別決議案を議論、今後首相や農相に党として申し入れ」――自民党

自民党は3月27日、党本部で食料安全保障強化本部、総合農林政策調査会、農林部会の合同会議を開き、新基本計画等に関する本文案を了承。また、基本計画の実効性確保に向けた特別決議案をめぐり議論。最終的に農林幹部へ一任した。特別決議の内容の実現に向け、今後石破茂首相や江藤拓農相にも党として申し入れを行う。

特別決議では、初動5年間の「農業構造転換集中対策期間」における別枠での予算確保や、関連施策の推進等を盛り込んだ。酪農関連では、牛乳・乳製品の需要拡大を通じた需給ギャップ解消の推進を図ることなどを記載した。

冒頭、森山𥙿食料安全保障強化本部長は「農業収益力の抜本的な向上のためには、初動5年間で既存の農林水産予算とは別枠で兆単位の予算確保が必要。農水省は5年間でどの程度の事業量を行い、どれぐらいの規模の予算が必要となるかを積み上げて、我々農林議員と共通認識を持ってもらいたい。何としてもしっかり予算を獲得し、農業者の収益力を抜本的に改めていける日本農業確立へ、さらに努力を重ねなければならない」と述べた。

27日の合同会議

「酪農乳業需給変動対策特別事業を正式決定、拠出金単価㌔当たり15銭、事業規模は155億円を想定し7年で最大造成」――Jミルク

大幅な需給変動時への備えとして創設する常設の基金「酪農乳業需給変動対策特別事業」について、Jミルクは3月19日の臨時総会でその運用を正式に決定した。拠出割合は生産者と乳業者が1対1、単価は生乳1㌔当たり15銭(乳業者は任意で最大20銭)。概ね155億円の事業規模を想定しており、7年で最大造成する。

需給変動による生産現場等への影響を最小限に抑えることを目的に、基金として創設するもの。同日開催の記者会見でJミルクの内橋政敏専務は「乳製品在庫の過不足を中期的に見極めつつ早い段階から対応に着手できるよう、(牛乳乳製品統計や需給見通しの結果など)一定の検討指標等を設けながら、戦略ビジョン推進特別委員会で検討し、最終的に理事会で事業実施を決定する」と同事業発動の検討から実施までの流れについて説明。

また、脱粉の在庫削減を目的として22年度より実施してきた「酪農乳業乳製品在庫調整特別対策事業」に触れ、「この3年間で脱脂粉乳4万5千㌧程度を飼料転用や輸出等により削減へ取り組んできた実績があるが、その助成単価をもとに、新たな基金を概ね155億円の事業規模と想定した。(現在の酪農情勢も加味した上で)7年で最大造成、拠出金単価は㌔当たり15銭となる」として基金の事業規模や単価設定の背景に関して説明した。

事業の構成は、①需給緩和時の「乳製品在庫削減対策」、②需給ひっ迫時の「計画的増産対策」――の2つ。①については乳製品の市場隔離や在庫消化対応等により対策を講じる。②の詳細は現在検討中。

都内で開かれた会見

「クロコン最低拠出単価、Jミルク基金と同額に」――農水省

農水省は3月17日、25年度より段階的に導入するクロスコンプライアンスについて、拠出先事業にJミルクの酪農乳業需給変動対策特別事業を認定。最低拠出単価を同事業の単価と同額の「生乳1㌔当たり15銭」と設定したことを公表した。

クロコン導入は全国協調で生乳需給の安定を図るため、主要な酪農関係の補助事業を受ける際、Jミルクの同事業へ拠出していること等を要件とするもの。4月からの導入に向け、3月18日には関係者向けの説明会を実施。農水省HPにも専用ページを設け、関連情報やQ&Aなどを掲載している。

「Jミルクが全国協調で取り組む酪農乳業需給変動対策特別事業への参画を承認、乳製品等に関する理解醸成等も引き続き重点事項」――中央酪農会議・25年度事業

中央酪農会議は3月26日に都内で臨時会員総会を開き、事業計画や収支予算等を協議。Jミルクが全国協調で取り組む酪農乳業需給変動対策特別事業への参画を承認した。25年度事業では、不透明な経営環境や生乳需給の状況を踏まえ、24年度と同様に単年度の需給安定化対策を実施するとともに、酪農教育ファーム活動など酪農や国産牛乳・乳製品に関する理解醸成等も引き続き重点事項として取り組む。

生乳需給安定化対策における25年度の全国の出荷目標数量は前年度と同様、国内市場への供給は国産牛乳・乳製品で行う(義務分以上の乳製品輸入は招かない)ことを基本に、加工原料乳生産者補給金制度に基づく各指定団体ごとの年間販売計画を積み上げ、その総量を全国の目標数量に設定する。

全国の出荷目標数量がバターベース需要量を下回った場合は、需給動向を踏まえつつ必要に応じて増産対策を検討する。需要量を上回った場合の乳製品の取り扱いは、Jミルクが創設した基金の枠組で適切な対応を講じる。

なお、価格改定や自主流通による需給への影響が不透明なこともあり、適宜期中に需給安定化対策の進捗管理や対応策の実務的な検討等を行う方針としている。

このほか酪農等の理解促進活動として、生活者向け情報誌のミルククラブに加え、24年度に創刊した流通向け冊子「牛乳のこと」を継続的に発行。酪農教育ファーム活動の推進や国産ナチュラルチーズの振興、災害対応事業の実施、ウェブを活用した情報発信等にも引き続き努める。

また、指定団体の組織機能強化と流通対策として、生乳取引交渉を側面から支援するため酪農経営や牛乳・乳製品の市場動向を収集、分析し必要な情報提供を実施。

合理的な価格形成に向けては、価格改定に伴う需給変動リスクへの対応も含めて生産者の意見が反映されるよう取り組む。一方、自主流通生乳量の拡大が需給調整における指定団体への負担、小売価格適正化の阻害要因となっていることから、適切な対応を国等へ継続要請し、必要な情報収集等にも取り組む。

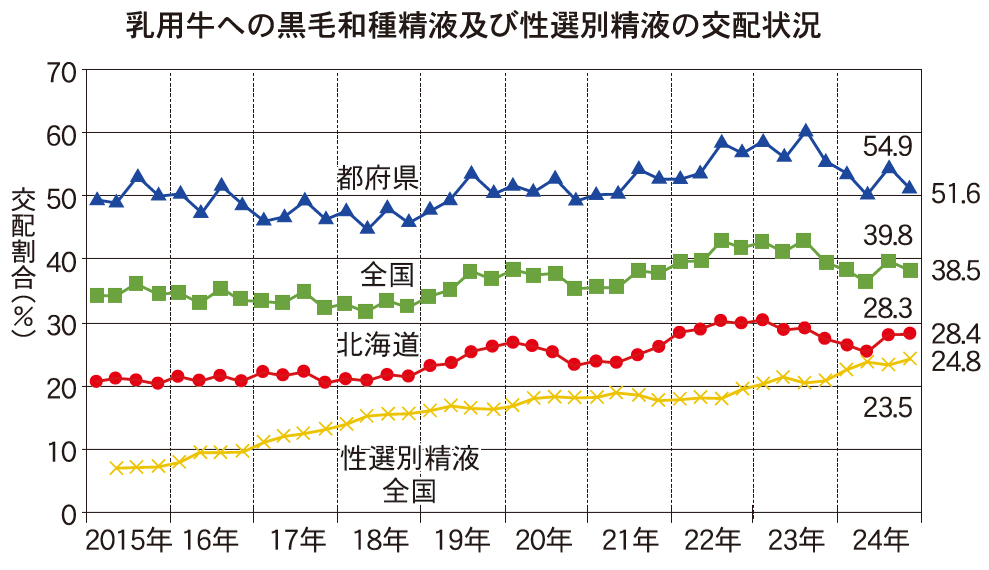

「性選別精液利用は過去最高更新、乳用牛への黒毛和種の交配割合が38.5%、前年同期から3割台で推移」――F1交配率 24年10~12月期

日本家畜人工授精師協会は3月18日、24年度10~12月期における乳用牛への黒毛和種の交配状況(F1交配率、速報値)を公表した。全国の交配割合は38.5%で、前期比1.3%減、前年同期比1.4%減。23年7~9月まで4割を超えていたものの、前年同期から3割台で推移している。一方、全国における性選別精液の割合は24.8%(前期比1.3%増、前年同期比3.7%増)で、過去最高を更新した。

F1交配率のうち北海道は28.4%で、前期比0.1%増、前年同期比0.8%増と直近でみると若干の上昇傾向で推移。対して都府県は51.6%で、前期比3.3%減、前年同期比4.0%減と、最も交配割合が高かった23年7~9月の60.8%と比べると1割近く低下している。

都府県を地域別でみると、東北38.7%(前期比2.1%減、前年同期比1.0%減)、関東51.8%(2.9%減、3.1%減)、東海70.2%(1.5%減、1.6%増)、北陸58.8%(7.4%減、0.4%増)、近畿67.5%(8.5%減、0.3%増)、中四国70.5%(1.3%減、4.5%減)、九州60.9%(6.5%減、6.3%減)。前期比では全地域で前期を下回り、特に北陸と近畿、九州が大きく低下。前年同期比では東海と北陸でやや上昇、この他地域は低下、九州は大きく下回った。