全酪新報/2025年4月10日号

購読お申込みはこちらから

「ランピースキン病の防疫対策強化へ議論開始、家畜伝染病と同程度の防疫措置を行えるよう見直す」――農林水産省

農水省は届出伝染病であるランピースキン病の防疫対策強化に向けて、所要の変更を行うべく議論を開始した。これまで、家畜所有者が必要な措置を行うための支援・指導等を実施してきたが、法的強制力がなく感染が拡大した経緯も踏まえ、家畜伝染病と同程度の防疫措置を行えるよう見直す。家畜伝染病予防法に基づき、7月下旬を目途に新たに政令を指定すべく検討を進める。-詳細は全酪新報にてご覧ください-

お断り=本記事は4月10日号をベースにしておりますが、日々情勢が急変しており、本ホームページでは、通常の態勢を変えて本紙記事にその後の情報も加えた形で状況を掲載するなど、一部記事の重複などが生じることもあります。ご了承ください。

「牛乳乳製品需給対策室を新設、業務実態踏まえ組織改編」――農水省・牛乳乳製品課

農水省は4月1日付で、牛乳乳製品課の中坪康史乳製品調整官を牛乳乳製品需給対策室長とする人事を発令した。これまでの乳製品調整官に代わる新たな役職として位置付けるもので、同課に「牛乳乳製品需給対策室」を新設する。

従来、乳製品調整官は主に乳製品の国家貿易対応などを担当してきた。一方、昨今の需給状況の変化もあり、飲用牛乳を含む生乳需給全体へと業務対応が増加していた実態を踏まえ、より酪農乳業界の安定に貢献できるよう、今回組織体制の見直しを行った。対策室のもとに同課内の生乳班、貿易班、需給班、乳製品輸出企画班を置く形となる。

牛乳乳製品課の1日付人事ではこのほか、価格調査班に村瀬弥生氏(北海道農政部生産振興局畜産振興課主幹・畜産企画)、補給金企画班に平松龍人氏(牛乳乳製品課課長補佐・価格調査班)がそれぞれ課長補佐に就任した。

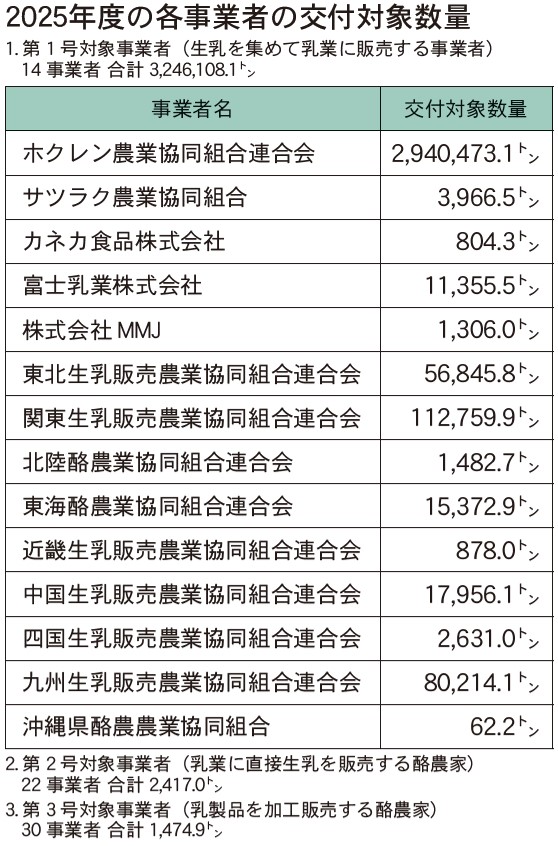

「63事業者へ325万㌧配分」――25年度加工原料乳生産者補給金制度・交付対象数量

農水省は4月1日までに、加工原料乳生産者補給金制度における2025年度の交付対象数量325万㌧を63事業者へ配分した。指定団体等の第1号対象事業者をはじめ、事業者数と交付対象数量は前年度から変更はない。なお、総交付対象数量を超えて流通する加工原料乳は、ALIC事業の「バター・脱脂粉乳需給不均衡及び生乳流通改善緊急事業」により、バター・脱粉の需給不均衡改善に取り組む事業者に対し、18万㌧を限度として補助対象とする。

指定団体など生乳を集めて乳業に販売する「第1号対象事業者」は前年度と同じ14事業者で、653㌧減の324万6108㌧(㌧以下四捨五入、以下同)。乳業に直接生乳を販売する酪農家である「第2号対象事業者」は、前年度同の22事業者、517㌧減の2417㌧。乳製品を加工販売する酪農家である「第3号対象事業者」も前年度同の30事業者で、139㌧減の1475㌧。交付対象となる63事業者は、第2号対象事業者と第3号対象事業者の重複分を除いた値となる。

指定団体の交付対象数量を多い順にみると、ホクレンは9930㌧増の294万473㌧、関東販連は1万151㌧減の11万2760㌧、九州班連は677㌧増の8万214㌧。半数以上の対象数量は24年度を下回ったが、ホクレン、東海酪連、近畿販連、中国販連、九州販連は上回った。

指定団体以外の第1号対象事業者としては、サツラク農協3967㌧(367㌧減)、カネカ食品㈱804㌧(11㌧減)、富士乳業㈱1万1356㌧(17㌧減)、㈱MMJ1306㌧(2㌧減)を配分する。

「2025年度は23名が入会、隈部会長「若い力で酪農業界発展に期待」」――全酪連新入職員入会式

全酪連(隈部洋会長)は4月1日、東京・代々木の全酪連本所で25年度新入職員入会式を開催。今年度の新入職員23名が出席した。

隈部会長は新入職員に向けて「多くの人と出会い、たくさんの仲間をつくってほしい。仲間はいずれ困った時の助けになる。社会人になると色々な苦労もあると思うが、乗り越えることでそれは自分の力になる。皆さんの若い力で全酪連、酪農業界が発展することを期待しています。頑張って下さい」とエールを贈った。(右:隈部会長)

新入職員は今後、基礎・実務・実践研修を経て、酪農に関する基礎知識や業務内容、ビジネスマナー等を学ぶ。実務研修は、中国四国酪農大学校(岡山県真庭市)と近隣牧場で実習や座学による基礎知識・技術を学ぶ。その後、配属予定先に分かれて実践研修を行う。

全酪連役員と新入職員の皆さん。入会式は東京・代々木の酪農会館内会議室で行われた

「高品質な生乳生産に向けて情報共有、生産現場での取組上の問題点や課題など整理」――中央酪農会議

中央酪農会議は3月31日、「第26回生乳の安全・安心の確保のための全国協議会」を開催した。衛生的で高品質な生乳生産のため、総合的な生産現場での取り組み推進を目的に例年実施しているもの。記帳・記録の推進や衛生管理の重要性周知など取り組み上の問題点や課題等を整理、今後の方向性を関係者間で議論した。生産者や乳業者をはじめ、酪農乳業団体や家畜衛生関係、獣医師や学識経験者など多くの関係者が出席した。

協議会の冒頭、あいさつした菊池淳志専務は「2024年度は特に薬品の適正使用、記帳・記録とその保管が確実に行われるように協力や支援をいただきながら、生産現場の巡回指導の改善・強化に努めてきた」と説明するとともに、一層の強化に向けて地道な巡回指導など継続的な取り組みが重要だと強調。

その上で「本協議会で協議いただく内容は一義的には生産者の取り組みだが、酪農乳業の関係者が相互理解のもとで信頼関係を持ちながら関係者一体の支援体制を維持し、各種取り組みを補完、強化していくことが肝要だ」と引き続きの支援や協力を呼びかけた。

また、来賓あいさつした農水省牛乳乳製品課の平田裕祐課長補佐(生乳班担当)は、牛乳・乳製品における安全安心の重要性を改めて指摘。「(衛生管理など)毎日継続しなければならないことを長期間続けることは決して簡単なことではない。本日の会議でもどのように継続的に意識づけを行い、改善に繋げていけるのかについて活発に議論いただければ、さらなる牛乳・乳製品の信頼確保に繋がっていくのではないか」と述べた。

「長命連産支援事業の対象種雄牛のリストをホームページ上で公開」――中央酪農会議

中央酪農会議は3月28日までに、「乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業」(24年度補正予算)の対象となる種雄牛のリストをホームページ上で公開した。

同事業は、長命連産性の能力の高い乳用種雄牛の精液または受精卵等を利用する取り組みに、1頭当たり1回6千円または9千円の奨励金を交付するもの。交付単価9千円の対象となるのは、24年8月以降に公表された乳用牛種雄牛評価成績に掲載された供給可能種雄牛であって、長命連産効果上位10位以内かつ総合指数(NTP)上位40位以内の国内種雄牛98種(24年度に調整交配を行うヤングサイア含む)。

交付単価6千円の対象となるのは、NTP上位40位以内の国内種雄牛184頭、それと同等程度の遺伝能力を有する海外の対象種雄牛4454種としている。

「牛乳販売個数の減少幅縮小も乳価値上げの影響に注視」――Jミルク需給短信・3月24日週

Jミルクが4月4日に公表した直近週(3月24日週)の家庭用牛乳等の販売状況によると、牛乳の販売個数は0.7%減。3月に入ってから4週連続で前年水準を下回っているものの、前週より減少幅は縮小した。一方、3月末に関東生乳販連と大手乳業3社との間で、8月より飲用・はっ酵乳等向け㌔4円値上げで合意したこともあり、今後の消費への影響には注視が必要。

直近週における牛乳類全体の販売個数は、前年同期比で2.0%減。牛乳以外の品目別では、成分調整牛乳は7.0%減、加工乳は2.4%減、乳飲料は6.3%減。いずれも減少傾向で、乳飲料は38週連続の前年割れとなっている。

はっ酵乳は1月中旬以降、販売個数がピークアウトして3月3日週からは前年水準を下回っていたが、直近週では、ドリンクタイプと個食タイプ、大容量タイプの3品目計の販売個数が4週ぶりに前年水準を上回った。なお、家庭用バターは販売単価が上昇する中、販売個数は4週連続で前年水準を下回った。

「野生鳥獣問題を考える」――第5回

静岡県立農林環境専門職大学名誉教授

小林信一

~シカ肉は大切な食料~

「狩猟者はこの40年で6割減少 猟友会頼みも限界 育成が急務」

「連綿と続いてきた「シシ」食文化 普及や処理場の収益確保が課題」

今はシカやイノシシは「害獣」として、農産物を食いあらす「厄介者」のイメージが強い。また、前回で述べたように、害獣退治に農民は長い間苦闘してきた。しかし、さらに歴史をさかのぼると、シカやイノシシは大切な食料とみられてきた時もある。

1万年以上さかのぼる縄文時代では、シカやイノシシは縄文人の常食とされていた。古語で「シシ」とは肉のことで、イノシシ(猪の肉)、カノシシ(鹿の肉)と呼ばれ、シシと言えばシカ肉とイノシシ肉を指した。

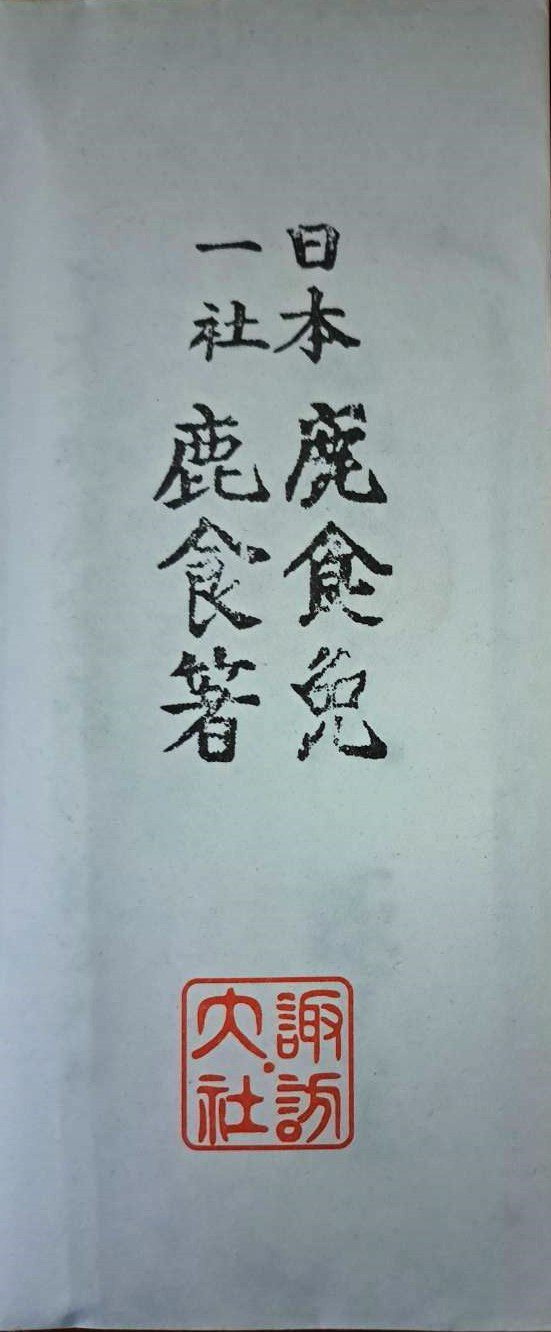

その後、稲作の伝来とともにシカやイノシシは害獣として駆除の対象とされてきたが、同時に一部ではそうした野生鳥獣の肉食は連綿と行われてきた。よく仏教の教えにより肉食が禁止されたと言われるが、禁止対象は主に牛や馬など当時農耕用等で貴重だった家畜が中心であったという説や、禁止令がたびたび出されていたことから、実際には守られていなかったのではないかとも言われている。長野県諏訪大社の鹿食免(かじきめん、右写真)は、肉食の免罪符として、1万社あると言われる諏訪大社の分社を通じて全国各地に配布されたという。つまりシカなどの鳥獣の肉食は全国で行われていたと考えられる。さらに江戸時代でも表向きの肉食忌避に対して、「薬喰い」などと称してシカやイノシシなどを食べさせる「ももんじ屋」が江戸各地にあった。江戸近郊で捕獲されたシカやイノシシは、利根川を利用して江戸に運ばれたと言われている。

駆除から資源利用へ

国は鳥獣害対策として、駆除一辺倒から資源としての利活用も重視するようになってきた。シカは肉のほかに、皮、鹿茸(ろくじょう)、堅角、骨など、全身の利用が可能だ。2014年に厚労省は「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)」を設定し、2018年には農水省によって「国産ジビエ認証制度」が制定された。2025年3月現在、全国30カ所の食肉処理施設が認定されている。また、2018年度予算から、捕獲費用支援費を処理施設へ搬入した場合は9千円/頭以内、搬入しない場合は7千円/頭以内に区分し、利活用の後押しをしている。

しかし、農水省の野生鳥獣利用実態調査によると、捕獲されたシカのうち食肉処理施設に搬入された割合は徐々に増加しているものの、2023年度でも16.8%にとどまっており、イノシシでは7.6%に過ぎない。さらに、鳥獣の販売額約54億円の約8割が食肉利用で、食肉以外ではペットフードが8.9億円と急増しているが、皮や角の販売は合計1億円程度にとどまっている。

野生鳥獣処理場は補助制度もあって全国で722カ所が設立されている。しかし、筆者らの処理場に対する調査では、経営状況が「とても悪い」と「あまり良くない」とした割合は2013年で57.5%、2018年では58.1%と半数を超えていた。処理場の経営問題としては、「買い手がいない」58.5%(13年)、48.8%(18年)が最も多く、「悪い」「良い」経営別では、シカの1日当たり処理頭数で、「良い」経営が12.3±3.5頭で、「悪い」経営の5.7±0.9頭に対して有意に多かった。せっかく各地に処理場が設置されても、なかなか販路が見つからないことが最大の課題となっている。

ジビエを身近にするには

シカ肉やイノシシ肉等のジビエがまだ消費者になじみがないことが消費が増えない最大の要因だろう。消費者がジビエを口にするのは外食が多く、家庭での消費はまだ一般的ではない。コロナ禍のため外食を控えた影響も大きく、外食でのジビエ需要も減退し処理場の経営を悪化させたと見られる。

ジビエの普及には、外食での認知がまず重要だが、定着には家庭内消費の増加が必要だろう。ニュージーランドやヨーロッパなどでは、牛肉や豚肉などと並んで、スーパーなどでシカ肉を買うことができる。日本では北海道の生協や鳥取県のスーパーなどが店舗でシカ肉を販売するようになっている。しかし、なじみがないなどで売れ行きが良いとは言い難い状況のようだ。レシピの配布や料理教室の開催など食べ方の紹介が有効なようだ。

シカ肉は、以前は刺身やルイベで食べることが多かった。今は鳥獣肉の生食は衛生上の理由で厳禁だ。農村部では「知り合いのハンターさんからシカ肉をもらったが、食べきれないし臭くて食べられなかった」といった感想を聞くことがしばしばある。血抜きが不十分だと臭くて食べられなくなる。美味しく食べるには、衛生的な処理場での解体処理が不可欠だが、前述したように処理場の経営が厳しく、認証を取得しても大きな経営的なメリットがないため認証を取得する処理場の数は増えていない。

ジビエを一過的なブームに終わらせないためには、衛生的で品質の良い野生鳥獣肉の供給体制を整えることが不可欠で、そのためには野生鳥獣処理場の収益性の確保が課題だ。悪貨が良貨を駆逐することのないような政策的なバックアップも必要だろう。