| 全酪新報 | 2025-04-25 | 全酪新報・乳滴を最新号に更新 |

| お知らせ | 2025-03-25 | 酪農乳業を更新 |

| 指導農政 | 2025-04-25 | 最近の酪農情勢を更新 |

| 組織案内 | 2025-02-15 | 会員名簿を更新(令和7年2月5日現在) |

| 共済 | 2025-02-05 | 共済の手続き書類を更新(傷害共済変更・脱退) |

| 旅行 | 2025-03-25 | カナダ酪農視察研修6日間・沖縄・石垣島3日間の受付を開始します |

| 出版 | 2024-12-05 | 2025年度版酪農カレンダーの販売を終了しました |

全酪新報/2025年4月20日号

購読お申込みはこちらから

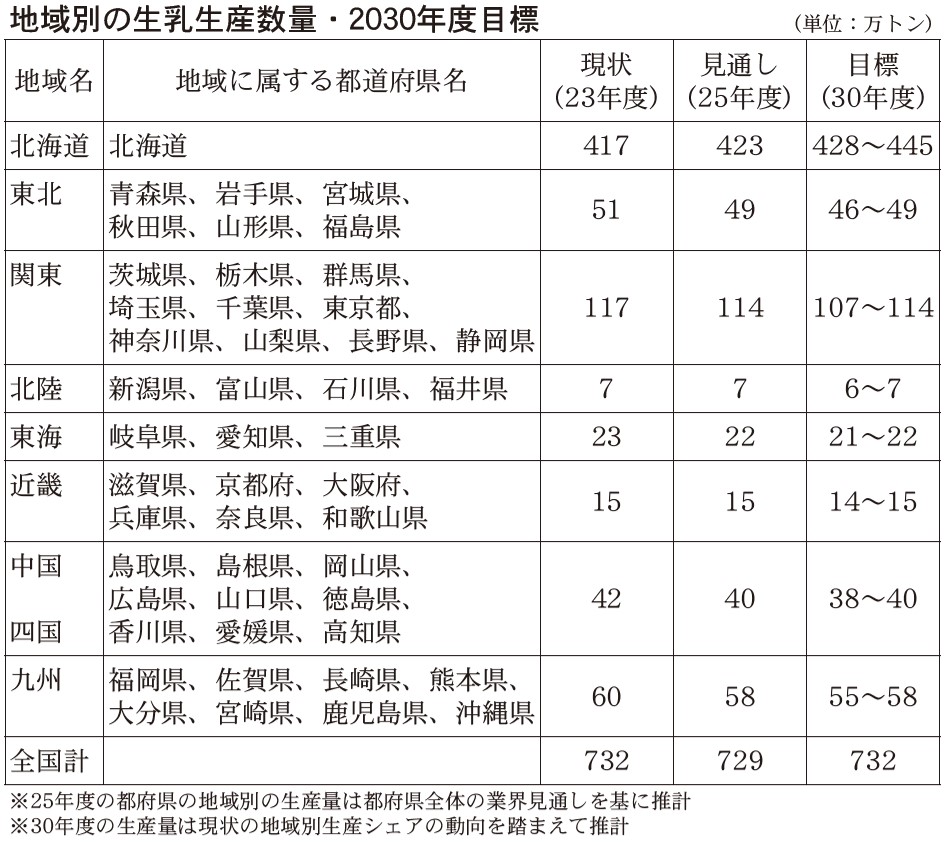

「2030年度生乳生産目標732万㌧、北海道は増産目標、都府県は生産基盤の維持目指す」――新酪肉近

今後の畜産・酪農政策の指針となる新たな「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」が4月11日に策定された。2030年度の生乳生産目標数量を現状(=23年度実績、以下同)並みの732万㌧と設定。地域別目標として北海道は増産を掲げた一方、都府県は生産基盤維持を目指すとした(各地域の目標数量は下表)。-詳細は全酪新報にてご覧ください-

お断り=本記事は4月20日号をベースにしておりますが、日々情勢が急変しており、本ホームページでは、通常の態勢を変えて本紙記事にその後の情報も加えた形で状況を掲載するなど、一部記事の重複などが生じることもあります。ご了承ください。

「日米関税交渉が本格化、農産品の市場開放に警戒」

日米の関税交渉をめぐり、両政府は現地時間の4月16日、米国・ワシントンで本格的に交渉を開始した。米国側は貿易赤字の解消に向け、これまで日本をはじめとする約60カ国・地域を対象に相互関税及び追加関税を賦課。その後、交渉期間として相互関税の一部で90日間停止する措置が設けられた一方、今後の交渉次第で乳製品等の農産品の市場開放も懸念される。

米国の関税措置を受け、政府は8日に「米国の関税措置に関する総合対策本部」を設置し、関係閣僚と対応を協議。16日には、赤澤亮正経済再生担当相が米国側との交渉のため訪米した。

訪米前の15日には、自民党の会合に出席して意見交換。赤澤経済再生担当相は訪米にあたり「国難と言うべき事態で、何が国益に資するのかを見極め、この事態を何としても乗り越えたい。わが党はこれまで日米交渉に全力で取り組んできた歴史がある。その底力の上に立って交渉する」と決意を示した。

16日には、ドナルド・トランプ米国大統領を表敬訪問し、双方は担当閣僚との間で率直かつ建設的な協議を続けていくことを確認。

その後、スコット・ベッセント米国財務長官、ハワード・ラトニック米商務長官、ジェイミソン・グリア米国通商代表との間で、関税措置に関する協議を実施。双方は可能な限り早期に合意し首脳間で発表できるよう目指すことに加え、今月中の次回協議の実施、事務レベルでの協議も継続することについて一致した。今後も動向には注視していく必要がある。

「8月より飲用向け等㌔4円値上げ」――2025年度北海道乳価

25年度の北海道における用途別原料乳価格をめぐりホクレンは4月15日、飲用等向けとはっ酵乳向け、その他向け(乳製品用途以外)の3用途について、それぞれ「生乳1㌔当たり4円値上げ」で大手乳業社等と合意したと発表した。8月1日取引分より適用する。今回の合意によるプール乳価上昇分は54銭ほど。これと既に6月1日取引分より全用途㌔3円値上げ(バターと生クリームは7円上乗せ)が決定している乳製品向け乳価による上昇分を合わせると、25年度のプール乳価は24年度と比べ5円超上昇する見込み。

同日開催の生乳受託販売委員会での協議の結果、各種生産資材価格の上昇や都府県における乳価の妥結水準等を踏まえて決定した。全取引先(約140社)のうち道内で取引のある大手乳業者、中堅乳業者15社と合意したもので、その他取引先とは今後交渉を進めていく。

「基本計画の実行性確保に向けて特別決議取りまとめ、農業構造転換集中期間に別枠で予算確保目指す」――自民党

自民党食料安全保障強化本部、総合農林政策調査会と農林部会、政務調査会はこのほど、新たな食料・農業・農村基本計画の実効性確保に向けた特別決議を取りまとめ、4月11日に江藤拓農相へ手渡した。

特別決議では、改正食料・農業・農村基本法初動5年間の「農業構造転換集中対策期間」における別枠での予算確保などを盛り込んでいる。

本紙などの取材に対し森山𥙿食料安全保障強化本部長(党幹事長)は「我が国の食料安全保障強化に向け、これまで党を挙げて議論を深めてきた。持続可能な農業と食料安定供給の実現は急務。農業が大きく転換しなければならない時期であり、初動5年間において既存の農林水産予算とは別枠で、思い切った規模の予算を確保しなければならない」と強調した上で「この5年間でどの位の規模の予算が必要となるのか、現在、農水省に調査いただいている。そうしたバックデータに基づき、しっかりとした予算確保を行っていく」との考え方を示した。

また、宮下一郎本部長代理(党総合農林政策調査会会長)は「農業を取り巻く様々な環境変化を乗り越えるため、新たな基本計画のKPIの達成に向け、初動5年間において実行可能な予算が必要。抜本的な構造改革により、持続可能かつ成長産業に生まれ変わる。そのための取り組みに力を発揮していただきたい」と述べた。

左から上月良祐事務局長、森山𥙿本部長、江藤拓農相、宮下一郎本部長代理

「江藤農相が新基本計画の背景等を説明、生産基盤強化や食料自給率の向上等の実現に向けて大胆な政策転換を図る」

改正基本法に基づく初の食料・農業・農村基本計画が閣議決定したことを受け、江藤拓農相は11日に談話を発表した。談話では、平時からの食料安全保障を実現する観点から、初動5年間で農業の構造転換を集中的に推し進められるよう今回策定した背景等を説明。生産基盤強化や食料自給率向上等を図るとともに、大胆な政策転換を行っていく考えを示した。

生産現場については「水田政策の見直しの方向性を示し、その上で、生産性向上、付加価値向上や輸出の促進により農業経営の収益力を高め、農業者の所得の確保・向上を図るための具体的な施策を掲げた」とした。

このほか、物理的・経済的食品アクセスの確保、食料システム全体での環境負荷低減、多面的機能の発揮等を推進していく姿勢を改めて強調。それらの実現に向けて理解・協力を呼びかけている。

「明治HDの社長に松田氏、(株)明治の社長に八尾氏が就任へ、6月27日の定時株主総会で正式決定」――明治HD・役員人事

明治ホールディングス㈱(HD)は4月8日の取締役会で、㈱明治代表取締役社長で取締役執行役員COO(食品セグメント)の松田克也氏をHDの代表取締役社長CEOに昇格する人事を決めた。㈱明治社長及び取締役執行役員(食品セグメント)には同社副社長の八尾文二郎氏が就任する。6月27日開催予定の定時株主総会での承認を経て正式に決定する。

明治HD社長の交代は7年ぶり。現代表取締役CEOの川村和夫氏は退任し相談役に就任する。このほか取締役執行役員COO(医薬品セグメント)の小林大吉郎氏が退任しMeiji Seikaファルマ㈱の代表取締役会長に。後任として、連結子会社でワクチン等の事業を展開するKMバイオロジクス㈱代表取締役社長の永里敏秋氏が取締役執行役員COOに就任予定。

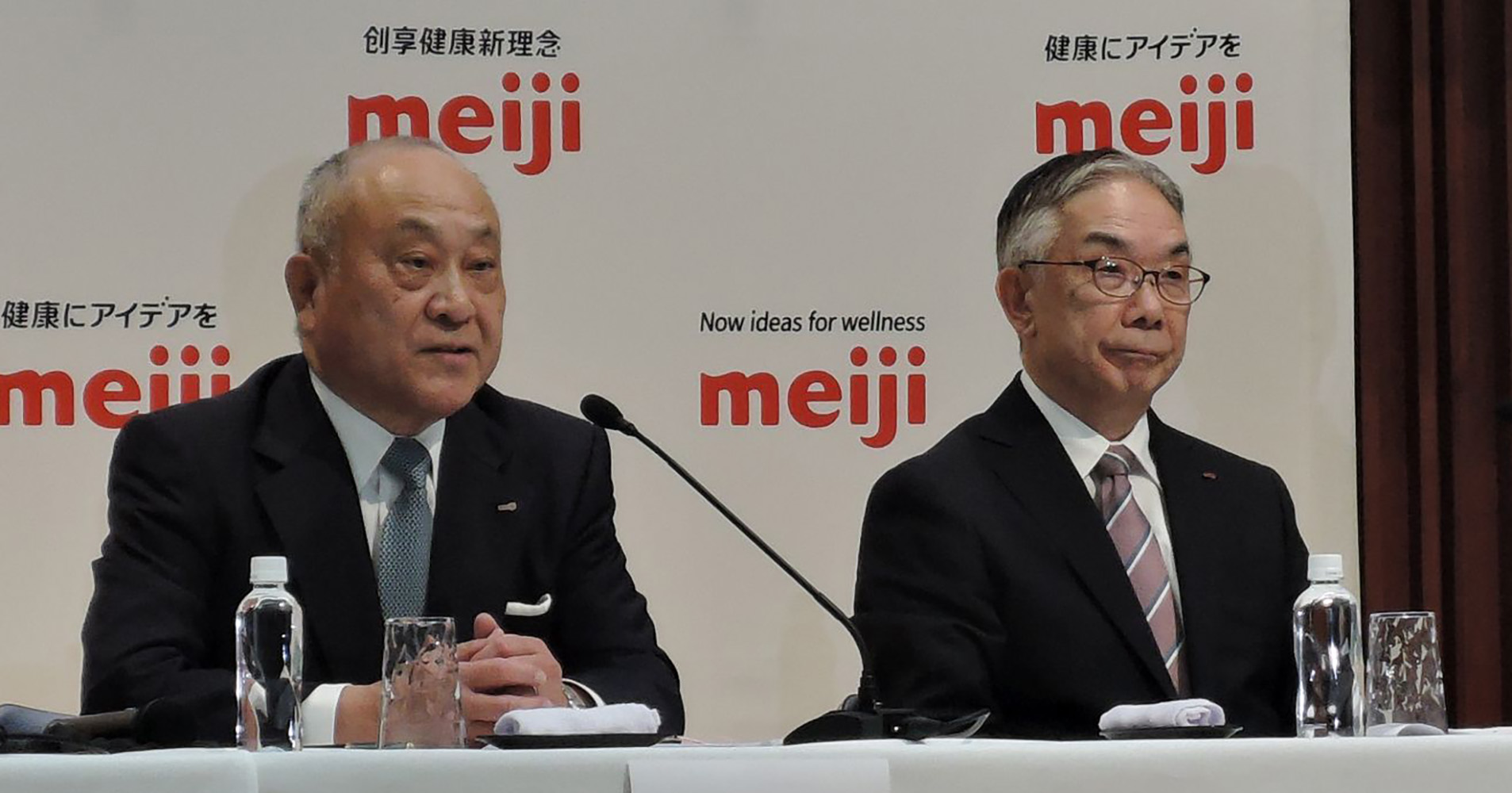

8日の記者会見で松田氏は「(2026中期経営計画に基づき)㈱明治の社長として、お客様により豊かで健康な食生活に貢献できる商品をお届けできるよう、明治独自の技術等による商品のさらなる魅力や品質などの価値向上、社員がやりがいを持って働ける会社にすべく改革を進めてきた」とこれまで注力してきた重点戦略に言及。CEO就任にあたり「グループの社員と一丸となって、明治らしい健康価値を社会にお届けするとともに、グループ全体の持続的な成長、サステナブルな社会の実現に向けて貢献していきたい」との姿勢を示した。

また、低迷している牛乳事業の今後の方向性を問う記者からの質問に松田氏は、業界全体的に牛乳消費が落ち込んでいる現状に触れるとともに、乳飲料等の商品展開によりミルクの価値を高めていくこと等で事業の黒字化を図る考えを強調。その上で「そのことが酪農産業の維持発展にも結びついていくと思っており、明治グループとしての責任だ」と述べた。

会見に臨む松田氏(左)と八尾氏

川村氏(左)と松田氏