| 全酪新報 | 2024-07-25 | 全酪新報・乳滴を最新号に更新 |

| お知らせ | 2024-07-25 | 酪農乳業を更新 |

| 指導農政 | 2024-07-25 | 最近の酪農情勢を更新 |

| 組織案内 | 2024-07-25 | 役員名簿を更新(令和6年6月25日補選)・令和5年度事業報告・収支決算を公開・令和6年度事業計画・収支予算を公開 |

| 共済 | 2024-06-05 | 酪農年金制度のパンフレットを更新 |

| 旅行 | 2024-05-15 | 優待旅行シンガポール4日間のご案内を開始いたします |

| 出版 | 2024-03-25 | 2024年版酪農カレンダーの販売を終了しました |

全酪新報/2024年7月20日号

購読お申込みはこちらから

「全国の酪農家2年連続の大幅減少、5.6%減1万1900戸に」畜産統計2月現在――飼養頭数も3.2%減少

農水省は7月9日、2024年2月1日現在の畜産統計を公表した。全国の酪農家戸数は1万1900戸で前年に比べ700戸、5.6%減。乳用牛の飼養頭数は131万3千頭で4万3千頭、3.2%減と大きく下回った。一方、1戸当たりの平均飼養頭数は増加傾向で推移している。戸数の減少割合は、例年の1.5倍以上の離農が発生した昨年と同水準で、2年続けて5%以上が離農しており、酪農経営を取り巻く情勢は非常に厳しい。-詳細は全酪新報にてご覧ください-

お断り=本記事は7月20日号をベースにしておりますが、日々情勢が急変しており、本ホームページでは、通常の態勢を変えて本紙記事にその後の情報も加えた形で状況を掲載するなど、一部記事の重複などが生じることもあります。ご了承ください。

「食料・農業・農村基本法の成立受けて各地で説明会開く」――生産者や関係者と意見交換

このほど成立した改正食料・農業・農村基本法及び関連3法(食料供給困難事態対策法等)を受け、農水省は現在、各地で同法に関する説明会を開催している。7月10日には省内で説明会を開き生産者や関連団体へ説明するとともに、意見を交わした。

改正基本法の基本理念では、国民一人ひとりの食料安全保障を柱として位置づけ、食料安定供給について国内農業生産の増大を基本とした上で、安定的な輸入・備蓄の確保を位置付けている。また、生産基盤等確保のための輸出促進や、合理的な費用を考慮した価格形成の必要性についても新たに規定している。

冒頭、挨拶した舞立昇治農林水産大臣政務官は基本法改正の経緯を説明し「今回の改正では、生産・加工・流通・小売・消費の各段階の関係者が連携する食料システムという概念を新たに規定したが、食料の持続的な供給を行っていくためには幅広い関係者の理解と協力、支持のもとで取り組んでいくことが重要。本日は皆様から忌憚のない意見を頂き、今後の農林水産施策を検討する上で参考にさせていただければ」と述べた。

7月10日に農水省で開かれた説明会

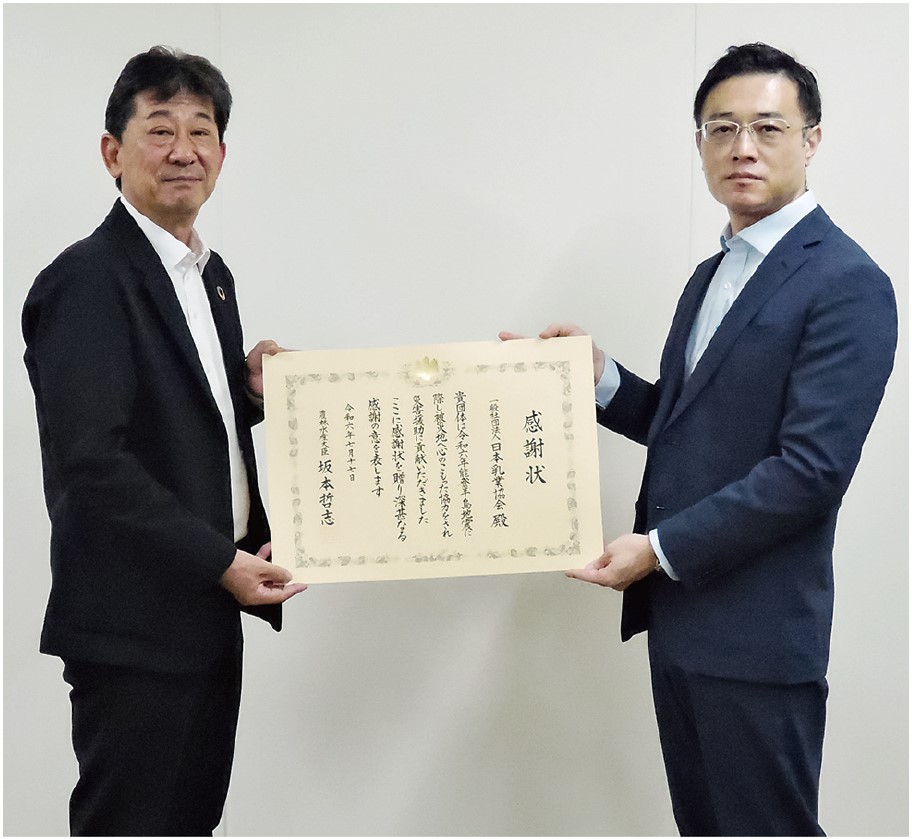

「能登半島地震の乳製品等供給支援に協力した日本乳業協会へ感謝状を贈呈」――農林水産省

農水省は7月18日、元日に発生した能登半島地震に際し、災害援助品として乳製品等の供給支援に協力した日本乳業協会へ感謝状を贈呈した。農水省の支援要請を受けて行ったもの。1月2日から3月24日までに乳協を通じ、石川県へ粉ミルク648点、液体ミルク7828本、LL牛乳5万8704本を届けた。

乳協の宮崎淑夫専務理事に感謝状を贈呈した須永新平牛乳乳製品課長は「こういう業界団体があることで、災害時も円滑に物資を必要な所へ届けることが出来ることは非常に心強い」と強調した上で、乳協及び会員企業の迅速な対応に改めて謝辞を述べた。

須永課長から感謝状を受け取る宮崎専務(左)

「ご当地牛乳のガシャポン、酪農会館前などに設置」――全国農協乳業協会とバンダイが企画

全国農協乳業協会会員のご当地牛乳・乳飲料がカプセルトイの景品として登場した。その名も「全国農協乳業協会 牛乳パックミニチュアチャーム」。㈱バンダイ協力のもと、現在、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップや玩具売場等のガシャポン自販機シリーズで好評発売中。全8種・1回300円(対象年齢15歳以上)。

カプセルトイ業界では今、企業製品を忠実に再現したミニチュアグッズが人気で、今回、全国農協乳業協会が㈱バンダイのベンダー事業部とともに企画したもの。牛乳・乳製品はミニチュアチャームとの相性が良く、人気も高いため製作元のバンダイも乗り気だったとか。今回の製品を通じてご当地牛乳に興味を持ってもらい、全国への周知と消費拡大につなげたいねらいだ。

ガシャポンは、東京・代々木の酪農会館エントランスにある牛乳・乳製品自販機横に近日中に常設するほか、4階の全酪連本所総合受付にも設置。理解醸成活動やらくのうマルシェ等のイベント・行事での出張も検討している。

全国農協乳業協会の担当者は酪農会館でのガシャポン設置について「隣に置いてある自販機で販売している商品もあり、回した時に『せっかくだから飲んでみよう』と、実際の消費につながれば嬉しい」と話す。

その上で「当協会には地域性豊かな会員が多く、魅力的な牛乳・乳製品を作っている。第1弾に続き、第2弾等シリーズ化や牛乳パックだけでなく乳製品等のミニチュアについても今後展開していければ」と語った。

第1弾のラインナップは以下の通り

▽新潟県農協乳業㈱(新潟県)・農協牛乳1㍑▽南日本酪農協同㈱(宮崎県)・Dairyデーリィ牛乳1㍑▽淡路島牛乳㈱(兵庫県)・モーツァルト牛乳1㍑▽熊本県酪連(熊本県)・大阿蘇牛乳1㍑▽東毛酪農業協同組合(群馬県)・東毛酪農低温殺菌牛乳500㍉㍑▽アイ・ミルク北陸㈱(石川県)・農協牛乳500㍉㍑▽㈱佐渡乳業(新潟県)・佐渡牛乳500㍉㍑▽酪王協同乳業㈱(福島県)・酪王カフェオレ500㍉㍑

牛乳・乳製品自販機に続く新たな代々木名物として登場するガシャポン(7月11日撮影)

各地のご当地牛乳を精巧に再現したミニチュアチャーム。第1弾は全8種をラインナップ